Welcher Durchbruch könnte mit der neuen Technik gelingen?

Astronomen weltweit verbinden mit dem Infrarotteleskop große Hoffnungen, wenn es um die Untersuchung von weit entfernten Planeten geht. Vor allem solchen, die Lebensbedingungen haben könnten, die jenen auf der Erde ähneln. Der erste sogenannte Exoplanet wurde erst 1995 entdeckt. Was Exoplaneten auszeichnet, beschäftigt inzwischen ein ganzes Forschungsgebiet. „Dank James Webb können wir jetzt die Atmosphäre dieser fernen Planeten untersuchen“, sagt Krause. „Das war mit der bisherigen Technik nicht möglich.“

Hat das Teleskop bereits Erkenntnisse zu Planeten geliefert?

Ja. Unter anderem fand das Teleskop eindeutige Anzeichen von Wasser auf dem außerhalb unseres Sonnensystems gelegenen Gasplaneten Wasp-96 b. Es gebe Hinweise auf Wolken und Nebel in der Atmosphäre, teilte die Nasa mit. Diese Beobachtung sei die bislang genaueste ihrer Art und zeige die beispiellose Fähigkeit des Teleskops, Atmosphären zu untersuchen, die Hunderte Lichtjahre entfernt sind.

Welche Vorteile hat das Teleskop im Vergleich zu seinem Vorgänger Hubble?

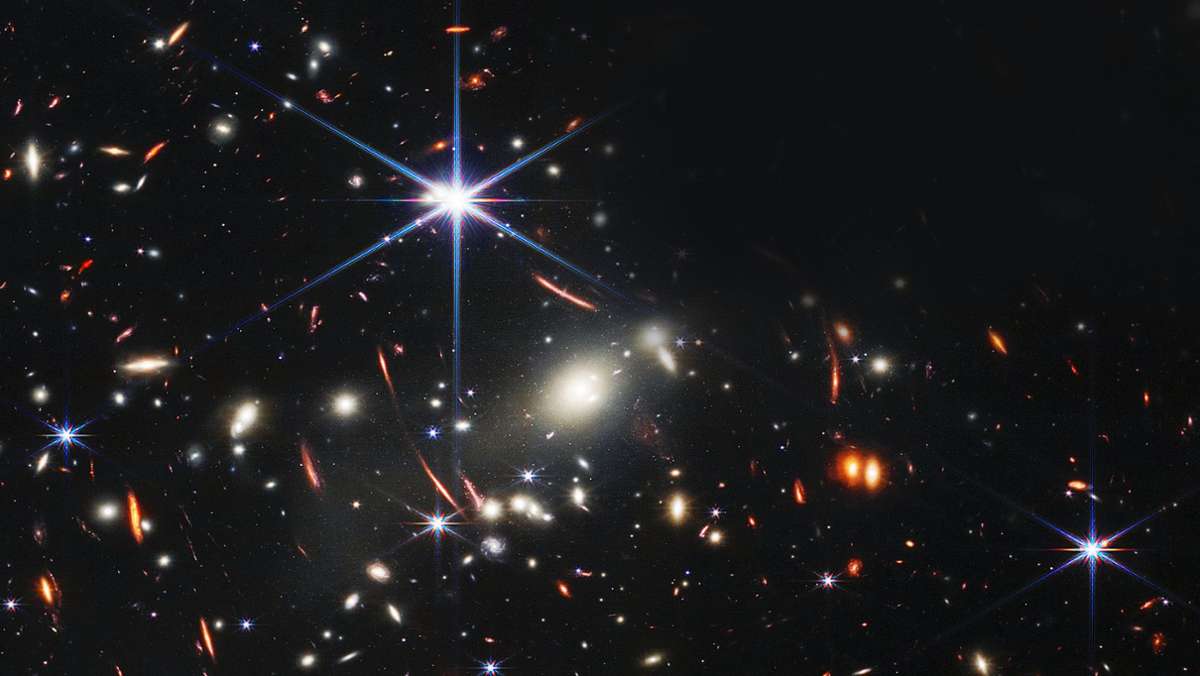

James Webb liefert laut Ulrich Walter, Professor für Raumfahrttechnik an der TU München, Bilder mit wesentlich besserer Schärfe und auch einem größeren Sichtbarkeitsbereich. Es gebe aber auch einen Nachteil im Vergleich zu Hubble. „Leider wird das Teleskop, obwohl etwa fünfmal teurer als Hubble, nur etwa zehn Jahre arbeiten können.“ Hubble sei seit 1992 bis heute aktiv. James Webb ist aber weit entfernt von der Erde positioniert. Daher wird es ungestörter und effizienter als Hubble beobachten können.

Worin besteht der deutsche Beitrag zur Himmelssternwarte?

In einigen Komponenten steckt auch deutsche Technik, beispielsweise von Airbus, dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik in Jena und dem Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Dank ihrer Expertise entwickelten die Heidelberger Forscher die beweglichen Teile einer Kamera. Sie waren auch an der Inbetriebnahme des Teleskops beteiligt.

Was haben die Europäer geleistet?

James Webb war am 25. Dezember an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All gestartet. Das Teleskop sei eine „Chance, die nur einmal im Leben kommt“, und werde „unser Verständnis des Universums verändern“, sagt der Chef der an dem Projekt beteiligten europäischen Weltraumagentur Esa, Josef Aschbacher. „Über die Wissenschaft hinaus ist es auch ein Symbol der internationalen Zusammenarbeit.“ Jedes Bild sei „eine neue Entdeckung, und jedes gibt der Menschheit einen Einblick in das Universum, den sie nie zuvor gehabt hat“, sagt Nasa-Chef Bill Nelson.